長年Apple遣いなだけにApple率が高いです。また、そもそも個人的にイヤホンを好まないため手駒が少ない上に、バイノーラルマイク付きイヤホンといった特殊なものが含まれますが、その辺の参考としてご覧いただければと思います。

【3.5mmプラグタイプ】

AKG EO-IG955

Galaxy付属のイヤホン。比較用に入手したもの。中高域までの密度はあるが、高域が伸びずこもったような出音。

|

| AKG EO-IG955 周波数特性 |

Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug

別機にて出音の印象の違いが感じられたため再調査。二種類サンプルを上げますが、ケーブルの刻印からいずれも中国製造の純正品であることを確認済み。当初掲載していたのがサンプルAで初期ロットのものですが、そもそも元々少々こもった感じで印象の良い音ではなかった記憶があり、また実質ほとんど使用していないことから製造時期やあるいはロットによる音質差異が大きい感じ。

サンプルBの方がメーカーの意図した音質と思われますが、こちらはLightningのものに近い鳴りで、こもるような感じもなくバランスよくスッキリと聴かせます。

|

| サンプルA:初期ロットiPhone5 or S?付属品 |

|

| サンプルB:新たに入手したiPhone7付属の未使用品 |

Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic

旧Appleデバイス向けの純正アップグレードカナル型イヤホン。かなりフラットな鳴りで耳に優しい素直な出音が心地よい。当初は素直に良い音と感じたが、しかしそれでも高域の量感や伸びに物足りなさは拭えず。

|

| Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic 周波数特性 |

audio-technica ATH-CK50

一昔前に買った安物イヤホン。非常に耳に痛く刺さるシャカシャカな出音でかなり不快。

|

| audio-technica ATH-CK50 周波数特性 |

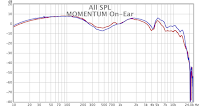

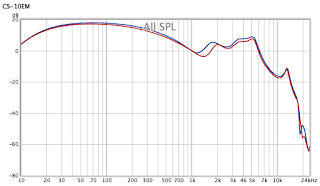

Roland CS-10EM

バイノーラルマイク付きイヤホン。あくまでマイクがメインなのかも知れないが、低音盛りのモタついた出音で高音も伸びがない。

|

| Roland CS-10EM 周波数特性 |

【Bluetoothタイプ】

i7S

製造メーカーもよくわからないAirPodsのパチモンで、数字違いの改良進化版が続々登場しているが、初代のこれはなぜか一回り巨大。出音は旧EarPodsに類似した感じで良いというほどではないが悪くもない。

|

| i7S 周波数特性 |

Anker Zolo Liberty

やや大きめな補聴器形状のモデル。評判通り確かに印象の良い音ではあるが、高域ピークが目立ちシャリ付きがちで、さらに上の超高域がさっぱり伸びないのが残念。 |

| Anker Zolo Liberty 周波数特性 |

【Lightningタイプ】

Apple EarPods with Lightning Connector

現Appleデバイス標準イヤホン。iPhoneXS付属品。旧EarPodsに比べバランスがかなり改善され、癖っぽさのない素直な出音はそのままに高域まで通るスッキリとした実に良質な出音に仕上がっている。

欲を言えば高域にもう一盛り欲しいが、イヤホンとしては十分に高いトータル性能。安全な常用を考えても、何かと指摘の多いカナル型でないことがむしろ◎。

|

| Apple EarPods with Lightning Connector 周波数特性 |

Scenes Lifelike Don't Panic! (SS-101)

Appleデバイス向けのバイノーラルマイク付きイヤホン。別売りのPCアダプターを介すことでパソコンでもステレオマイク(イヤホンは機能せず)の利用が可能。線の細い鳴りで中高域が強め。だがRolandのものよりは断然マシな音。

|

| Scenes Lifelike Don't Panic! (SS-101) 周波数特性 |

以上です。

最後に、カナル型イヤホンのイヤーチップ (イヤーピース)について少し。

昨今評判の低反発ウレタンチップを使用してみたことがありますが、それまでしっかり適正なシリコンチップを使用できていたということなのでしょう、特に音質改善が得られることもなく、むしろわざわざ手で潰さなければならない一手間が鬱陶しいと感じ、あっけなくボツとなりました。

ついでに言えば、表面に粘着性があるので確かに留まりは良いですが、反面非常に汚れやすいのが嫌なところで、潔癖でなくとも他人に貸すのは躊躇してしまいます。。こうした事情もあってか3ヶ月程度で交換せよとのメーカー推奨ですが、シリコン製の数倍高額なのに、それも頻繁に交換とはバカバカし過ぎます。

しっかり耳に合ったチップを使用してさえいれば正常な音は得られますし、それがそのイヤホンにとっての最良の音質です。素材を変えたところで音質改善が見込めるものではありませんので、その辺はくれぐれも勘違いされないように。